【発酵デザイン入門】生命のミクロの秘密を顕微鏡で覗こう!生物のデザインを紐解く Day3

生物の最小単位を紐解けば、発酵の謎が見えてくる!

発酵の概念を拡張し、暮らしにまつわるバイオテクノロジーを包括的に学ぶgreenzの講座『発酵デザイン入門』第三回の講座レポートをお届けしまーす。

ちなみに過去のレポートは以下から。

・【発酵デザイン入門】発酵で社会をよりよく!未来の科学のリテラシーを考えるDay1

・【発酵デザイン入門】発酵なくして人類の文化なし!食と暮らしのテクノロジーを深掘る Day2

微生物の構造から生命のデザインを紐解く

科学のリテラシー、発酵テクノロジーを系譜学に見た後は、いよいよバイオテクノロジーの本丸に入っていきます。

Day3のテーマはこれ。

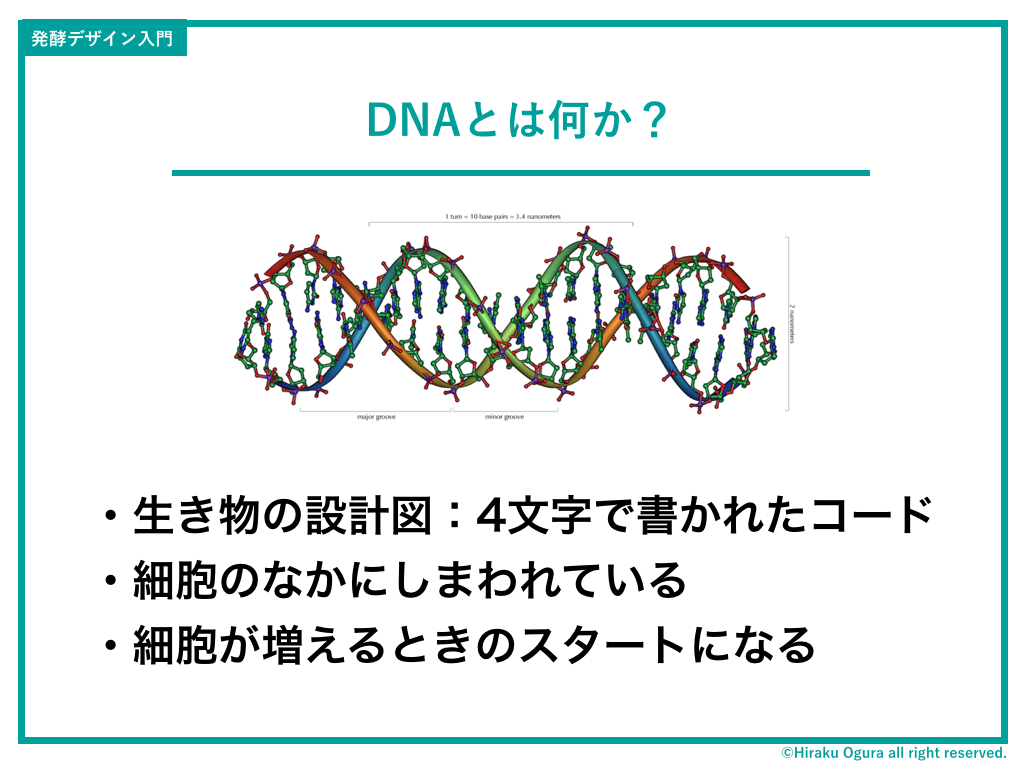

微生物の構造を紐解いて「生命は何か」を哲学ではなく、デザインとして見ていきます。

高度に進化した多細胞生物である人間は、60兆個の細胞でできている。対して、大腸菌はたった一個の細胞でできている。

しかし見方を変えれば、大腸菌を60兆個ジョイントさせると人間になる、とざっくり言えないこともない。それはなぜかというと…

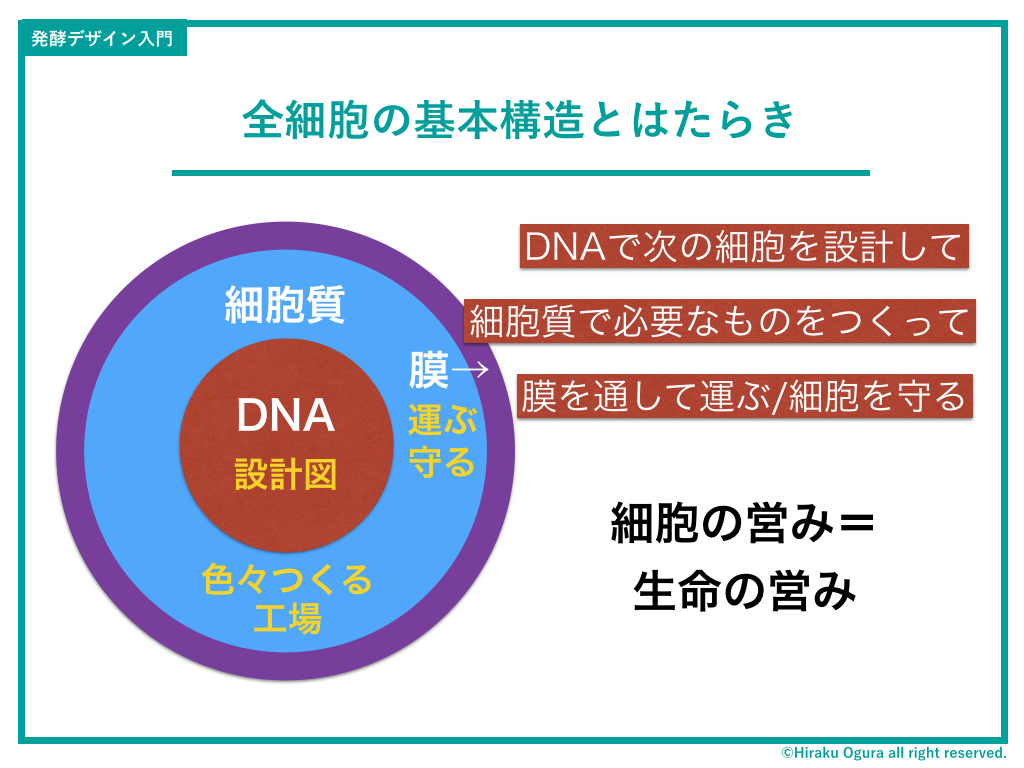

大腸菌と人間は、ともに「細胞」という共通のユニットで構成されている。

デザインのバリエーションは違うが、本質的には同じ目的と機能を持っている。

これが細胞の基本原理。

ポイントは3つめ。「細胞が新しい細胞を生み出すこと」が生命現象のキーとなる。

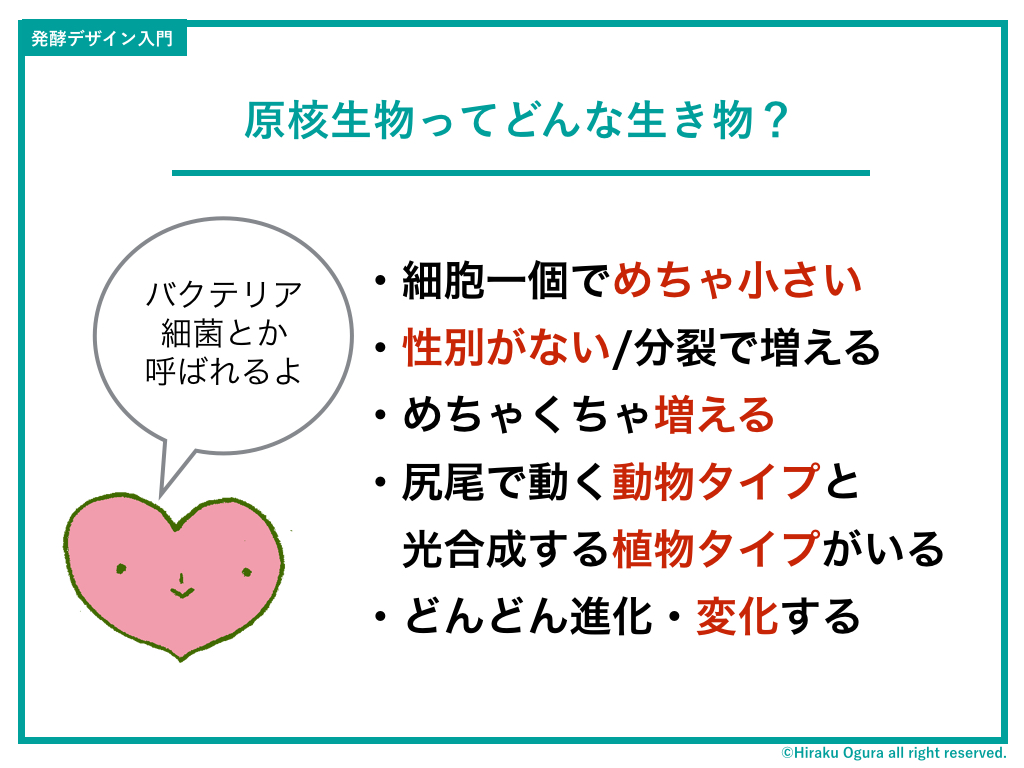

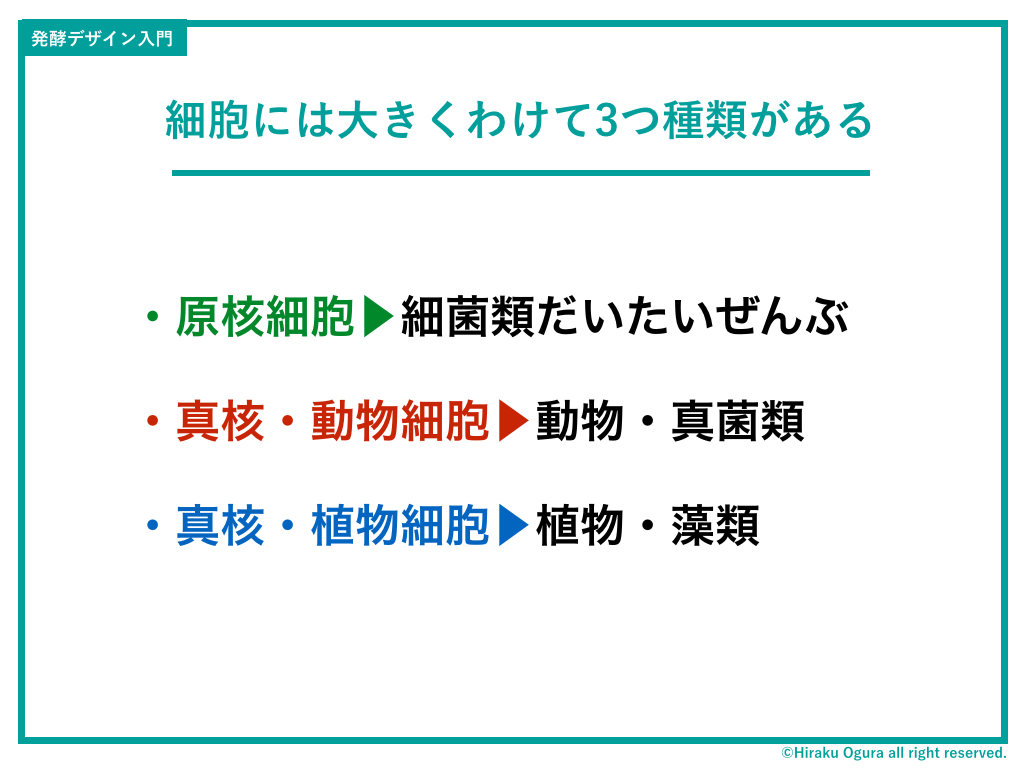

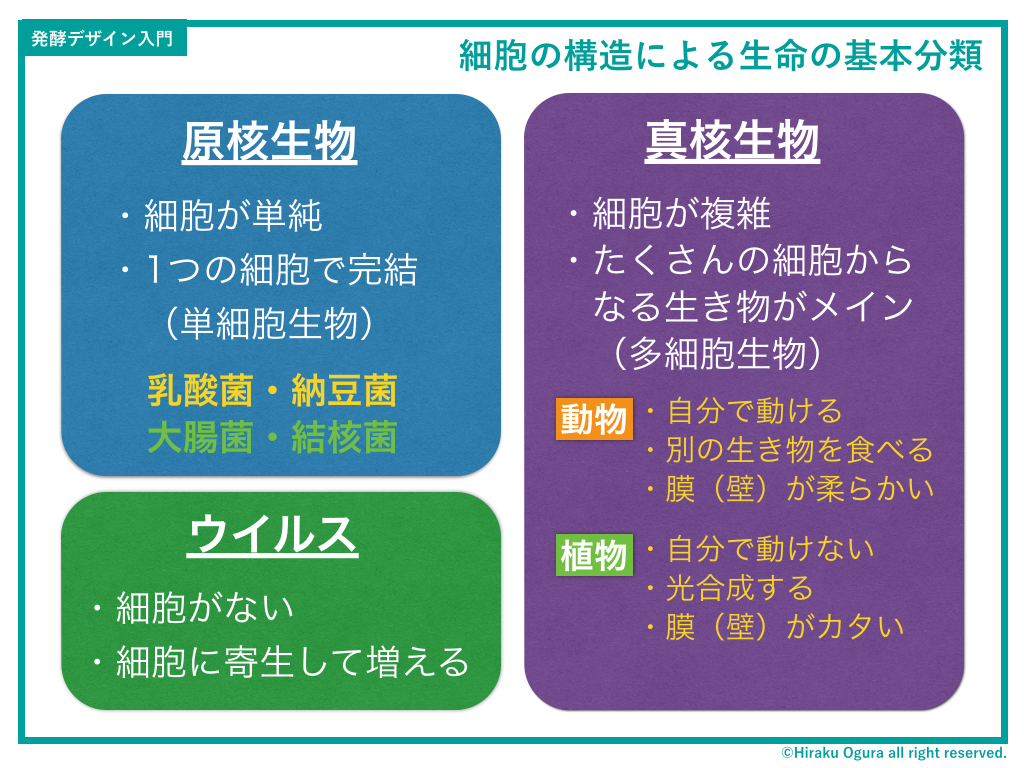

これが細胞の種類における生物の基本分類。

乳酸菌や納豆菌は1つの細胞から構成された「原核生物」。対して、人間やコウジカビは複数の細胞から構成された「真核生物」。違いは細胞のデザイン。

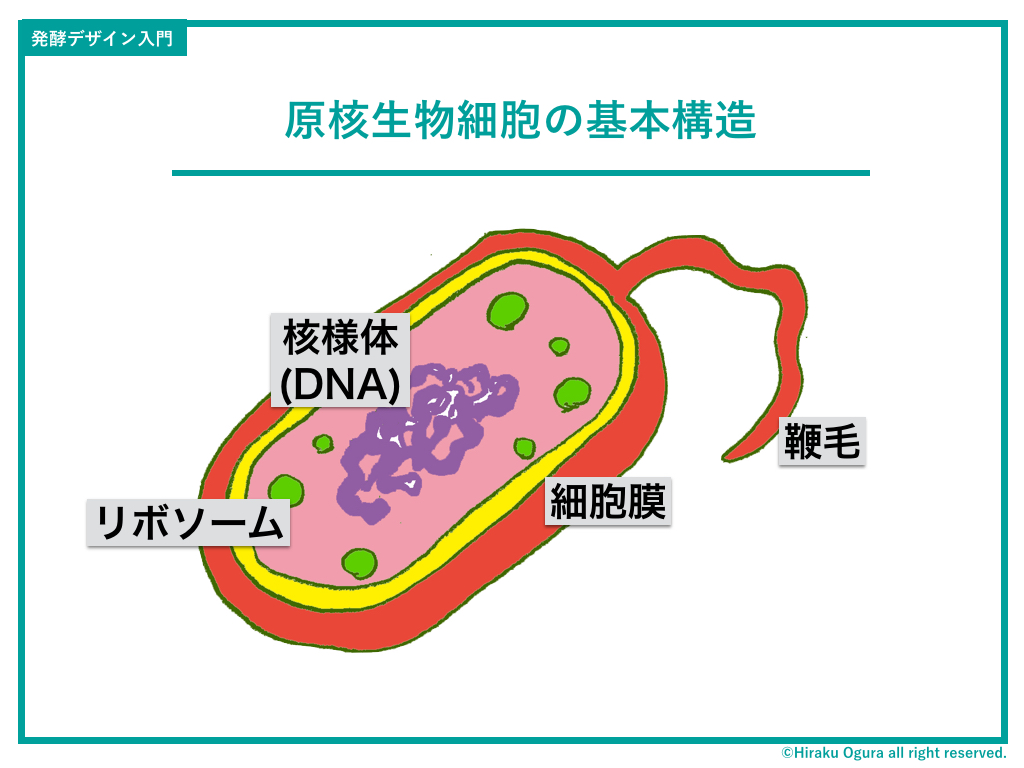

原核生物の典型的なデザイン。非常にシンプル(このモデルは大腸菌)。

リボソームは「細胞をコピーするために必要な部品をつくる工場」の役割を果たす。

鞭毛はフリフリ動かして細胞が動き回るための装置。

これが原核生物の基本定義。 余談ですが地球の生態系において最も多様なのがこの原核生物の世界。

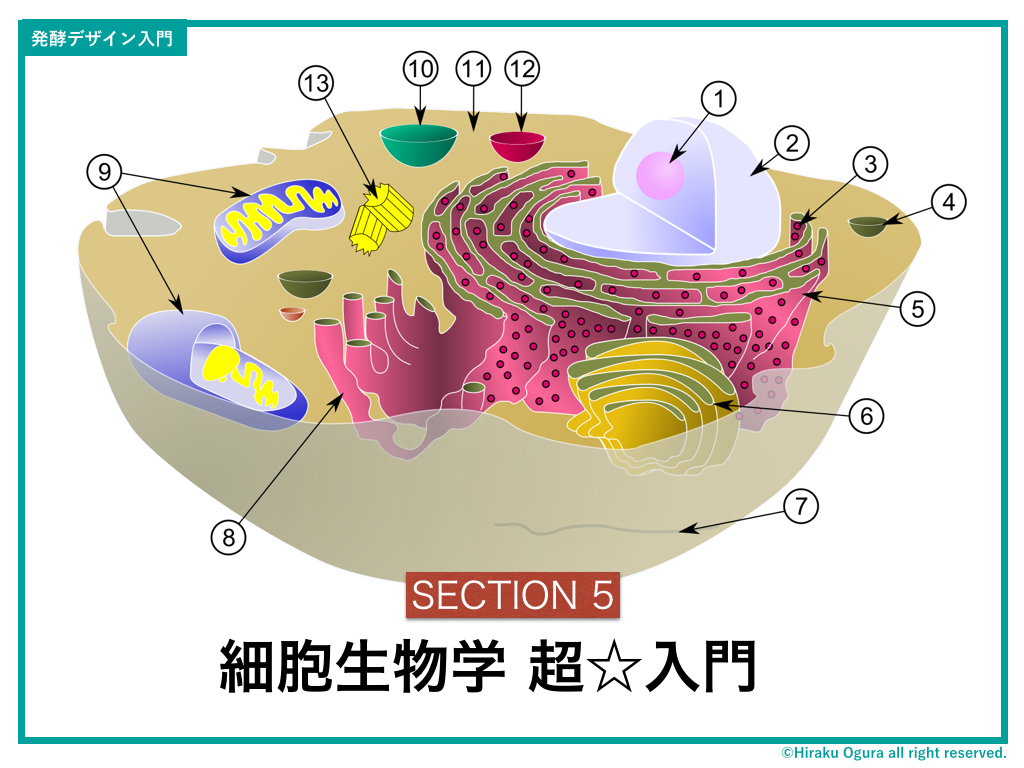

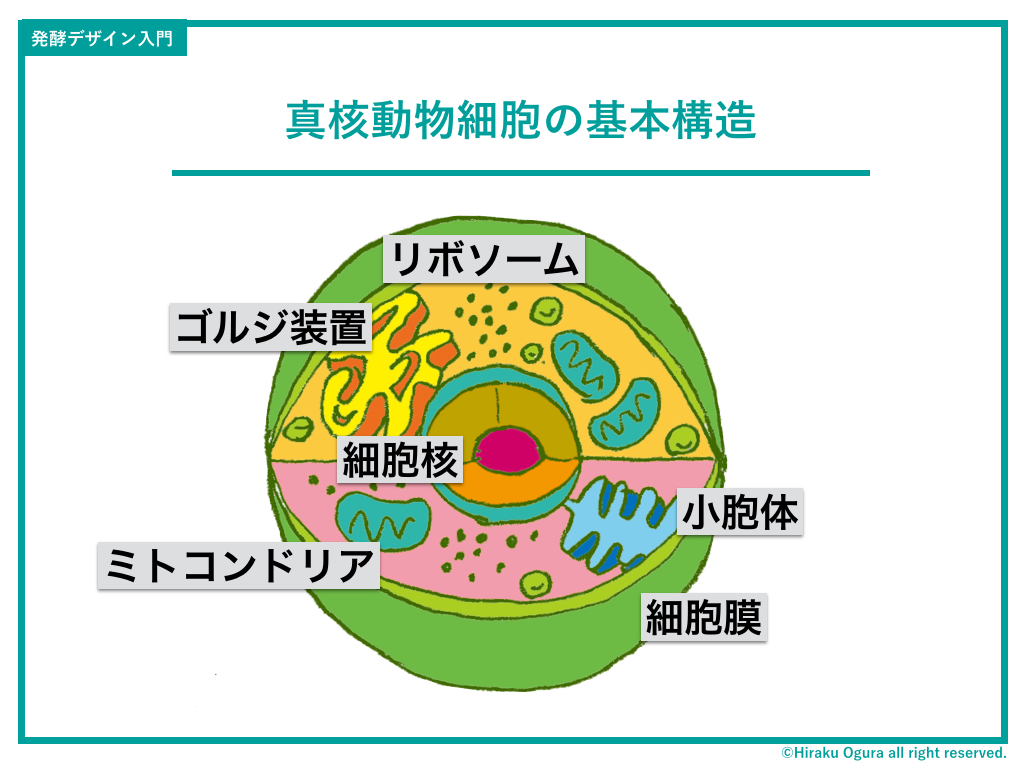

次により複雑な真核生物(動物タイプ)の細胞の模式図。ほんとはもっと複雑なんだけど基本機能がわかりやすいように省略してある。

細胞核はDNAをしまう倉庫。ミトコンドリアはエネルギーをつくるエンジン。小胞体は細胞内に必要な物質を運ぶ配送車で、ゴルジ装置は物質をどこに運ぶかを判断する配送センターにあたる。ミトコンドリアは未だに謎の多い器官で、独自のDNAを持った独立生物と呼べるような存在でもある。

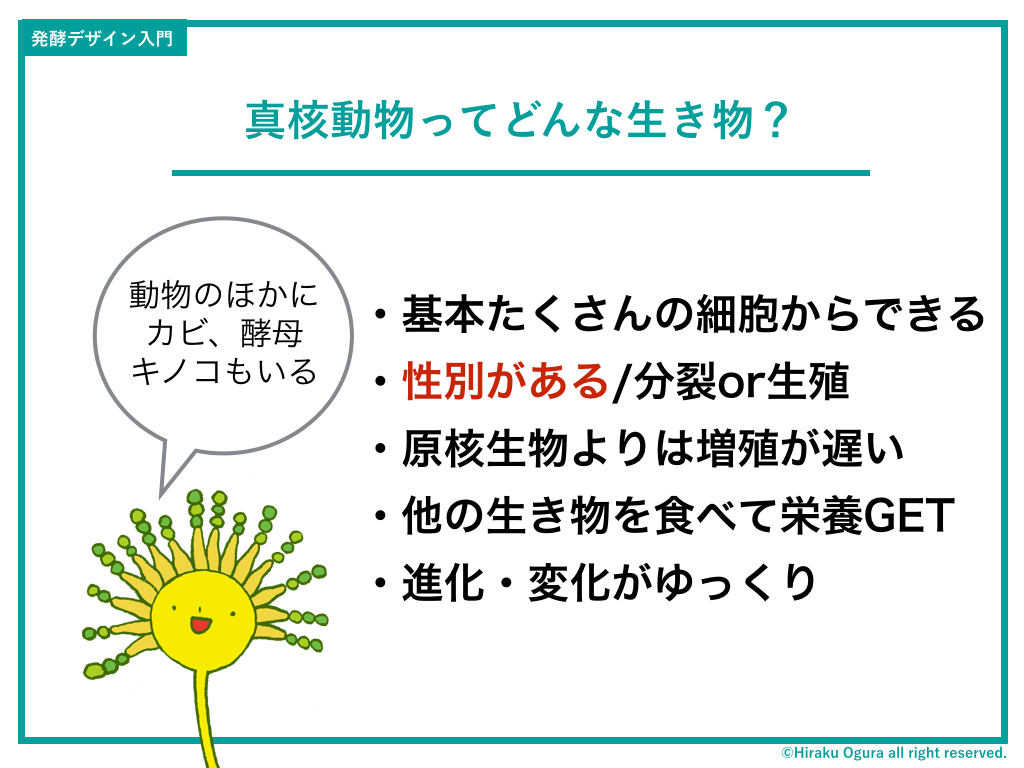

人間ももちろん真核生物。動物以外にもカビやキノコ、真菌類も同じジャンル。

えっ、僕らとカビって親戚なんすか…?

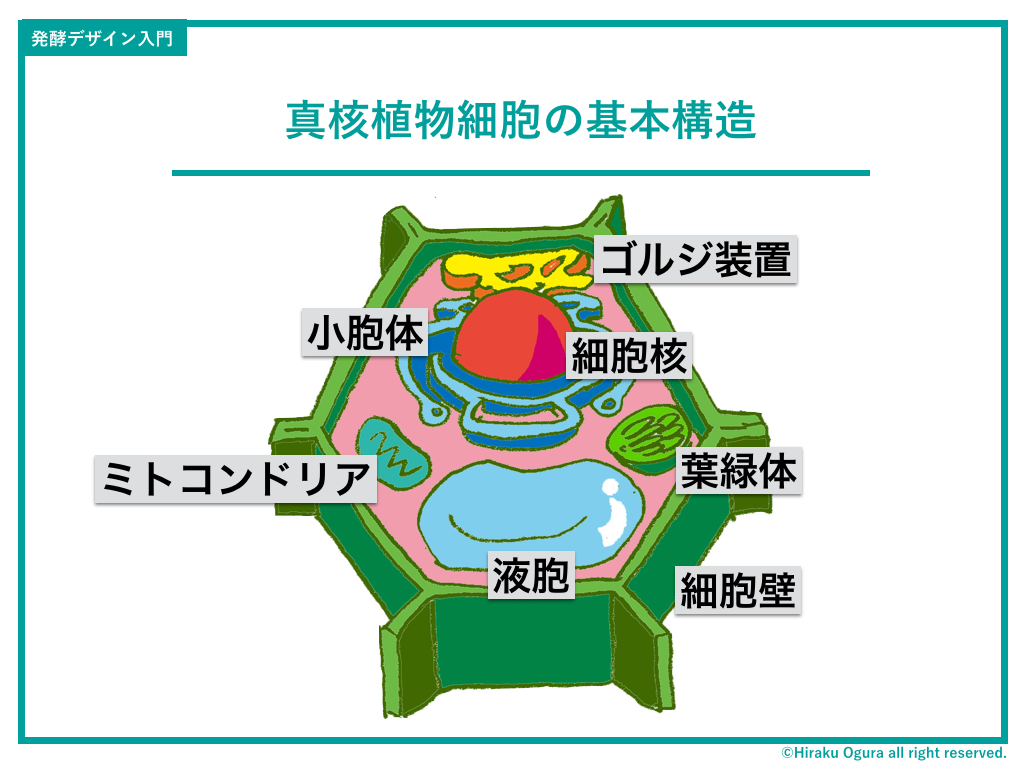

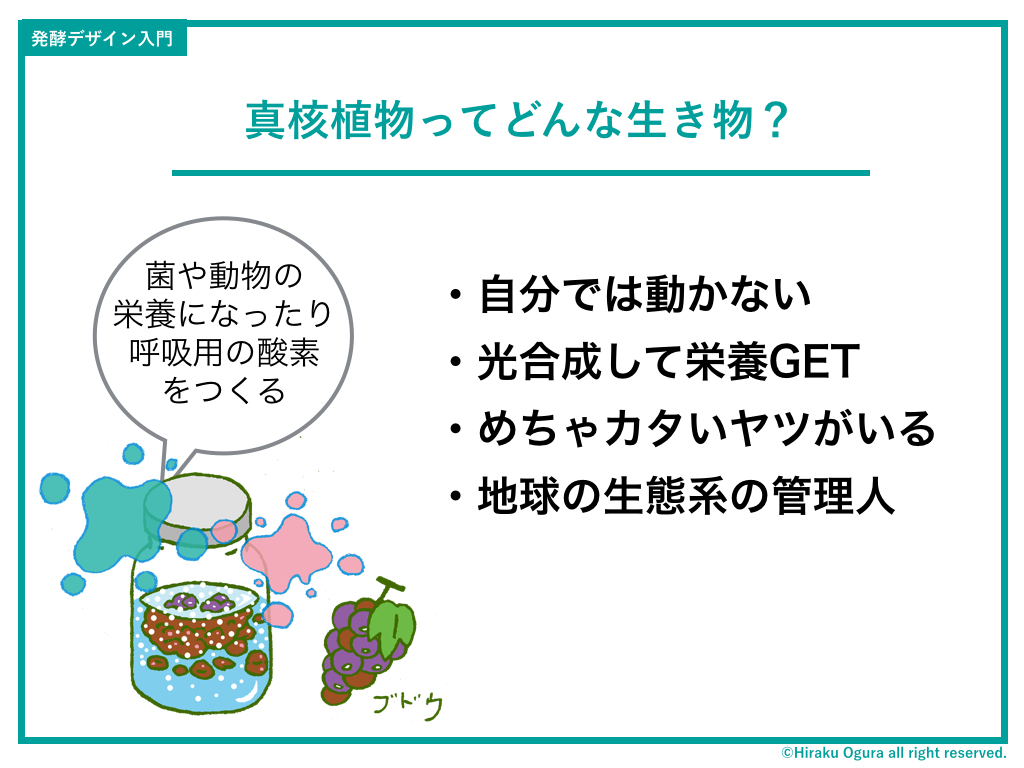

そして真核生物(植物タイプ)の模式図。なんかガンダムっぽい…!

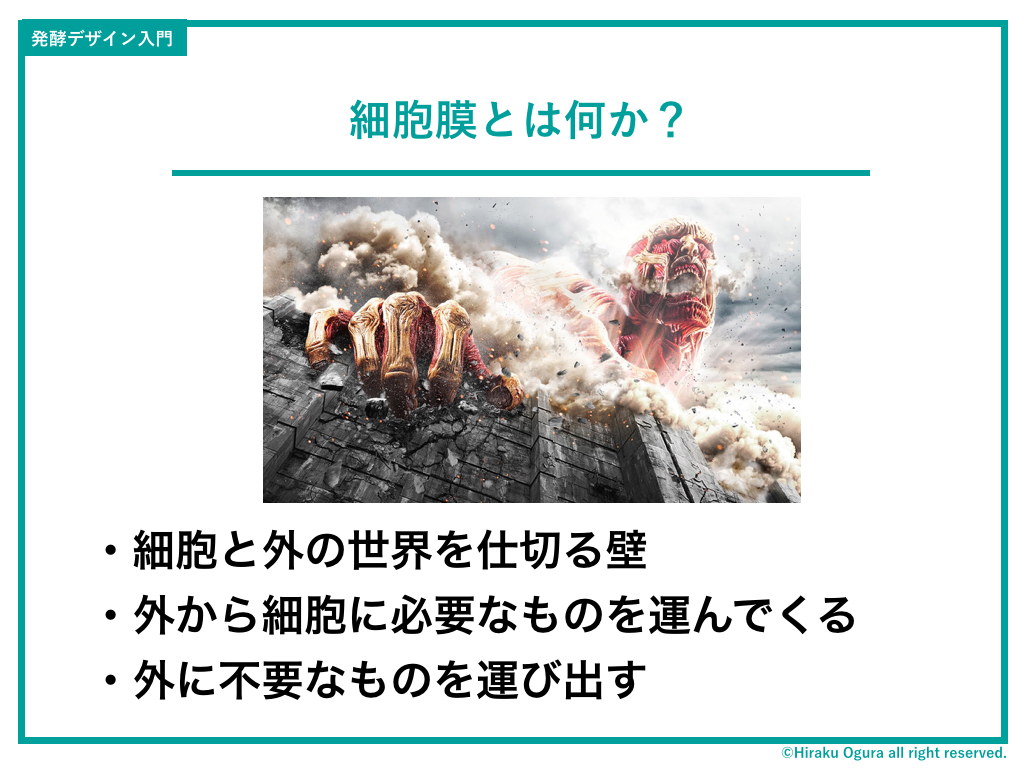

他の細胞と明らかに違う点は2つ。1つは細胞膜がめちゃカタく「壁」になっていること。このおかげで植物は重さにつぶれずに背を伸ばしていくことができた。

もう1つは「葉緑体」と呼ばれる器官。これは光エネルギーを取り込んでエネルギーを生産する「太陽光発電池」みたいなもの。こいつももとは別の微生物が植物と寄生したと言われているミステリアスな存在。このミトコンドリアと葉緑体についてはDay4でより詳細に解説されます。

陸上の生態系のメカニズムを考えたときに、植物はすっごく重要な存在。

極論すれば動物がいなくても生態系は成り立つが、植物がいないと生態系は成り立たない。

ワークショップ:ミクロの生命を覗いてみよう

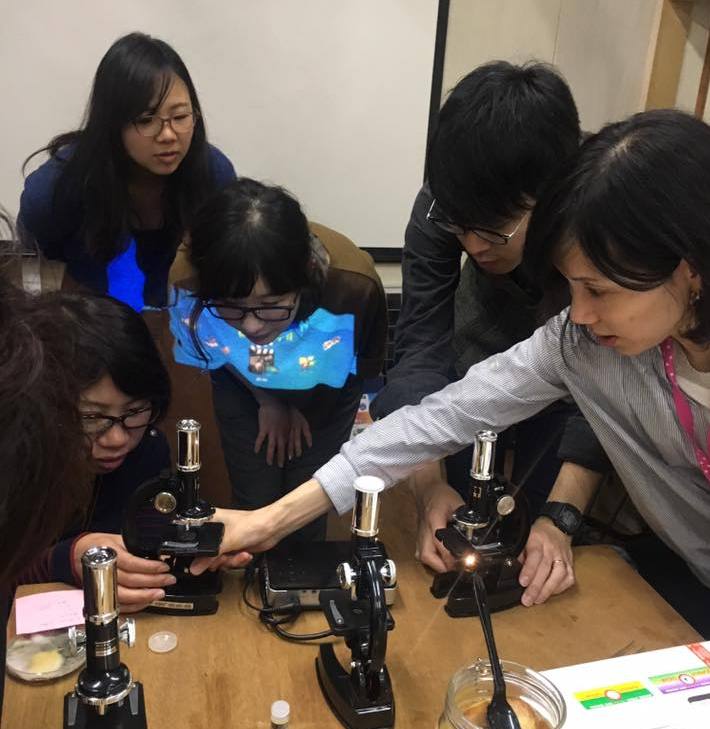

Day3のワークショップは、仕込んだ発酵食品やシャーレに捕獲した微生物を顕微鏡で覗いてみるチャレンジ。

会場の近くから捕まえてきて培養した菌を…

プレパラートに固定し…

みんなで覗いてみよう!ワーキャーいいながら盛り上がりました。

(ちなみに受講者ほぼ全員に1200倍の顕微鏡をプレゼントしました。)

こんな感じのものが見えます。

(これはこの講座で撮った写真じゃないんだけど、カビの胞子です)

仕込んだ発酵食品もどんどん仕上がってきた!次回のDay4でその結果がわかります。

photo by 吉川さん&井上さん ありがとー!

生物はどのようにして生きているのか?

さてこのような細胞で構成されている生物は、プラモデルではなく「生きて」いる。

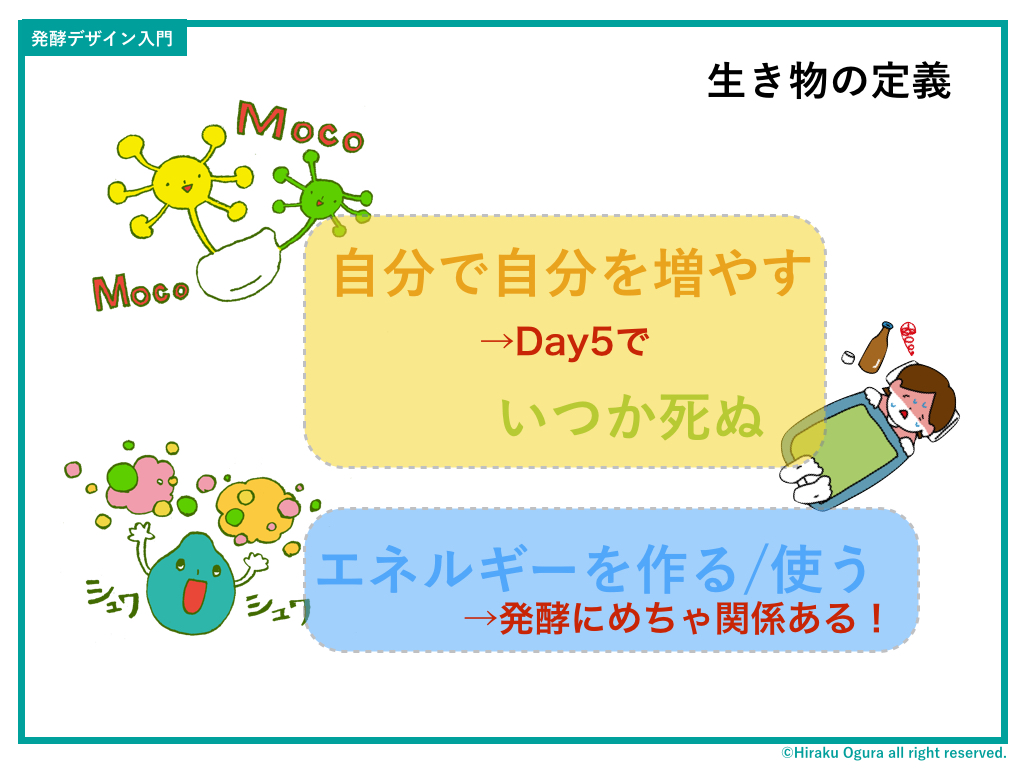

では「生物が生きている」とはどういうことなのか?それは、

・自分で自分を増やす

・いつか死ぬ

・エネルギーを作る/使う

の3つ。機械は自分で自分を増やさない。石は死なないしエネルギーを使わない。

突き詰めて言えば、生命はこの3つの条件を例外なく満たしているものだと言える。

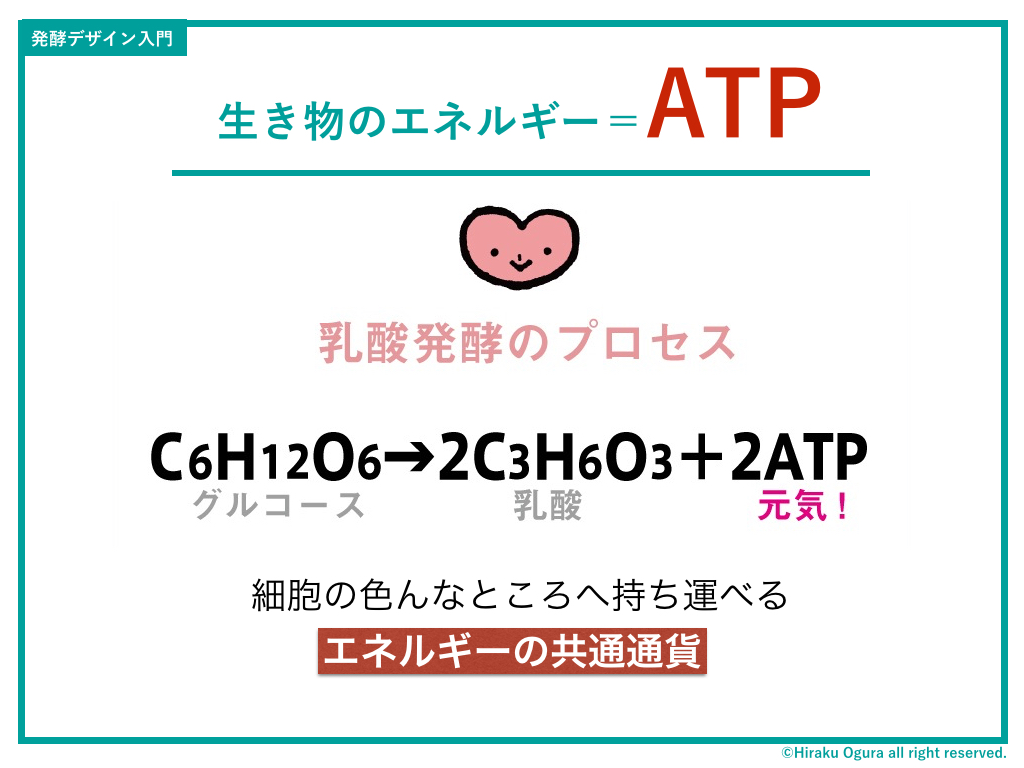

生命発生のプロセスは最終日のDay5で説明するとして、今回は「エネルギーを作る/使う」システムを解説。大腸菌から人間まで、地球上の生物は「ATP」というエネルギーの共通通貨を使って生きている。このATPをもうちょい掘り下げて解説すると、

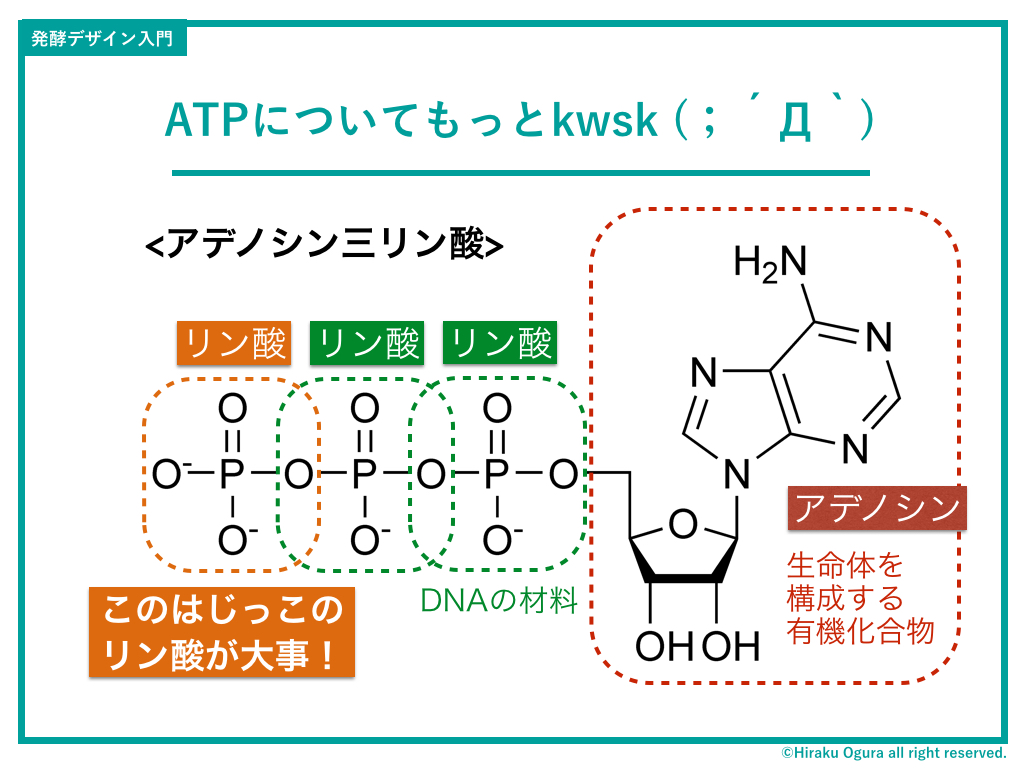

「アデノシン三リン酸」という有機化合物のこと。アデノシンという物質にリンと酸素がくっついた「リン酸」が3つ連結している。大事なのはいちばん端っこのリン酸。

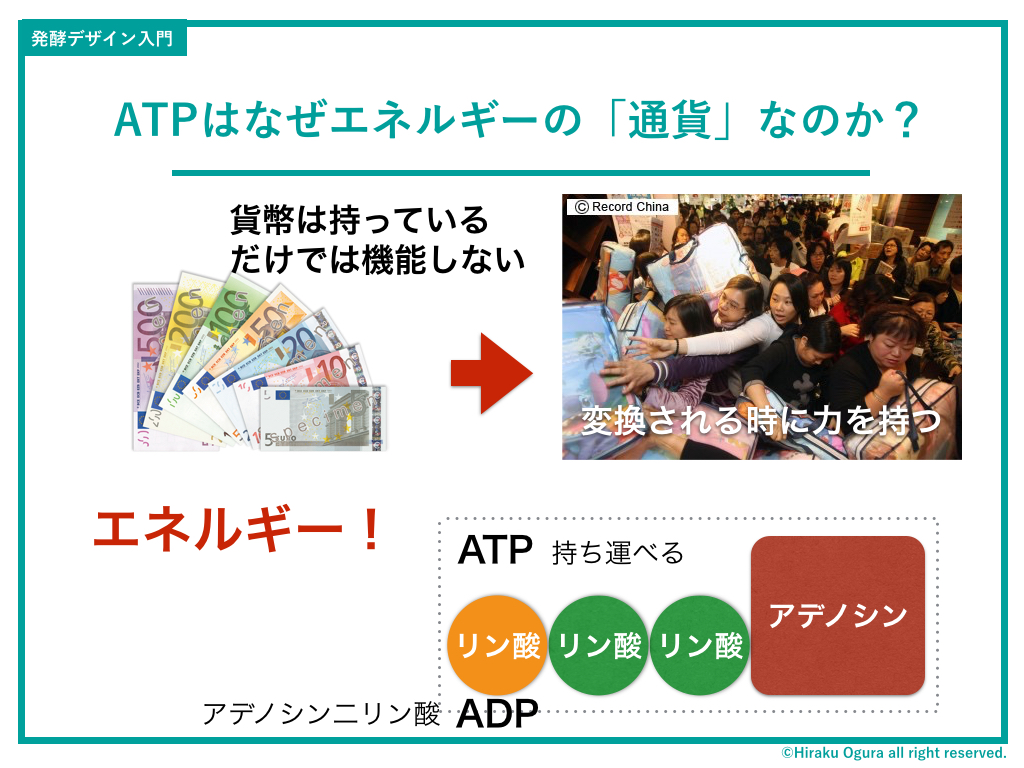

ATP=エネルギーではなく、ATP=「エネルギー通貨」と呼ばれる理由。

それは「ATPの形式にすると、どこでも持ち運べて好きな時にエネルギーに変換(換金)できる」から。その仕組みを分子的に言えば、オレンジ色のリン酸がパカっと外れるときにエネルギーが放出(換金)されることになる。

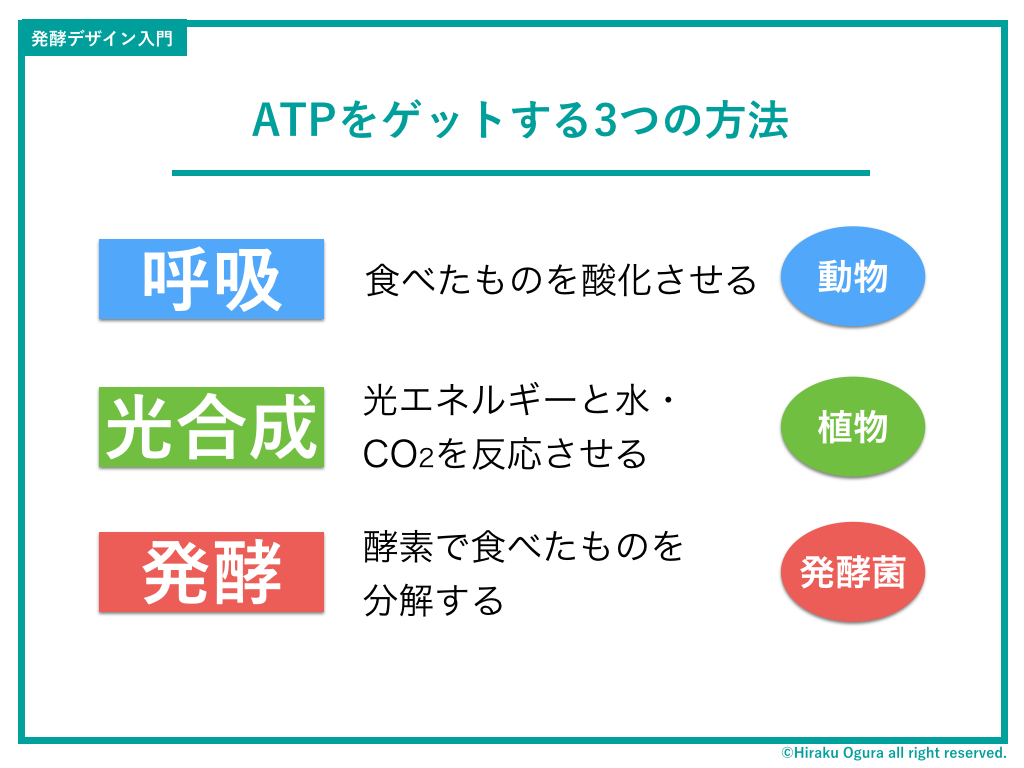

生物がATPをゲットするのは大まかに3つの方法がある。呼吸、光合成、発酵の3つ。

学校の生物の事業で習うのは上の2つだが、実は発酵が最も歴史が古く、あらゆるところで行われているエネルギー代謝と言える。

「な…なんかいつもと違うテンションの内容だなと思っていたら、発酵がやたら壮大な感じで語られてるんですけど…!?」

まあ今回の講座はやる側も受ける側も本気だからね。残念ながらこのエントリーにはおなじみの「こじらせ女子ネタ」とか「サッカーネタ」とかは一切出てこないんだ、ブラザー。

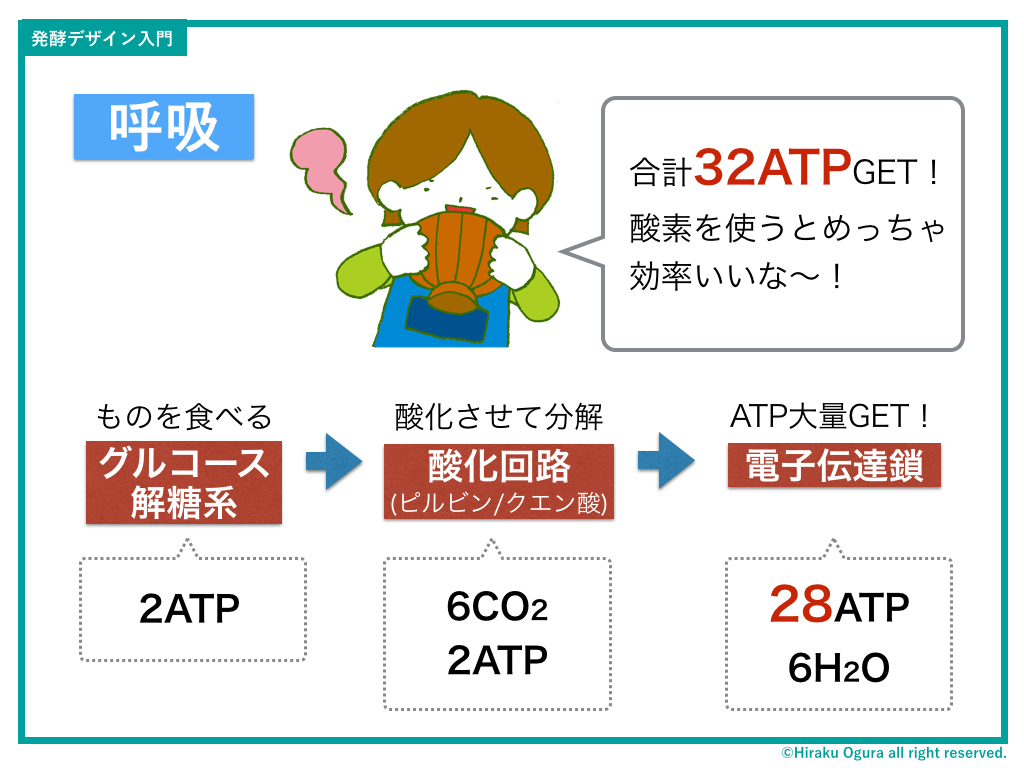

僕たち人間のエネルギー獲得方法はもちろん呼吸。食べたものを酸素と反応させて徹底的に分解して効率よくATP(エネルギー)を得る。

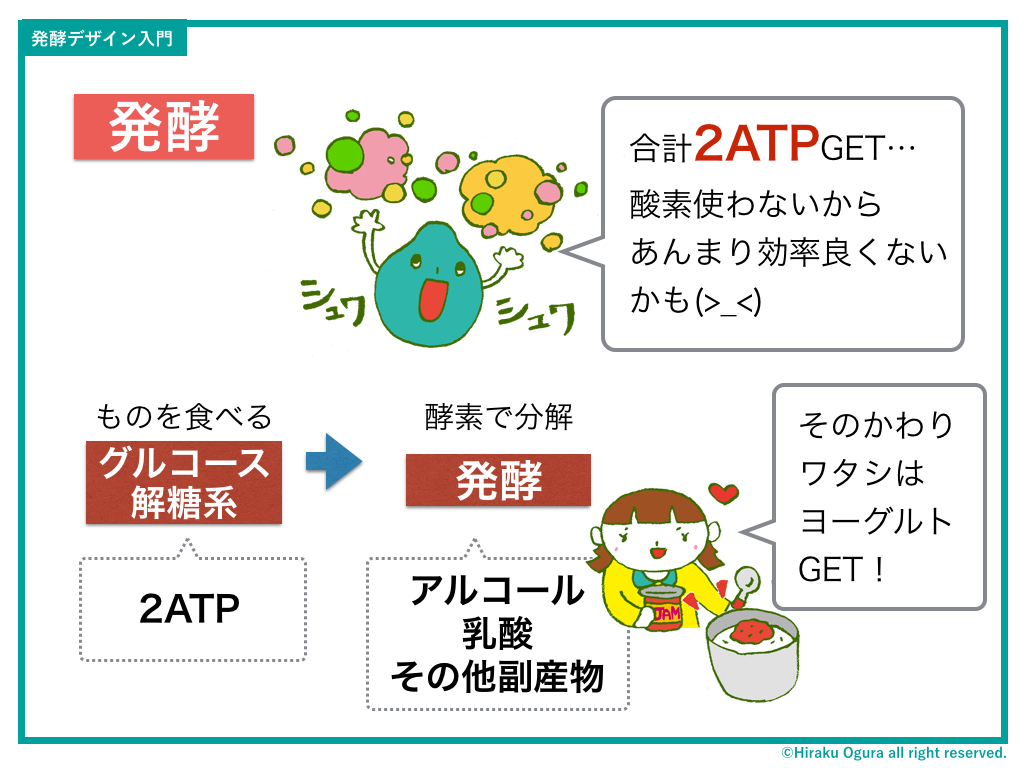

対して発酵は、酸素を使わず、自分の酵素だけて少量のエネルギーを得る。

呼吸とくらべて効率が悪くて捨てるものが多いんだけど、この「捨てているもの」が人間にとっては美味しい「発酵食品」のエッセンスになるのさ。

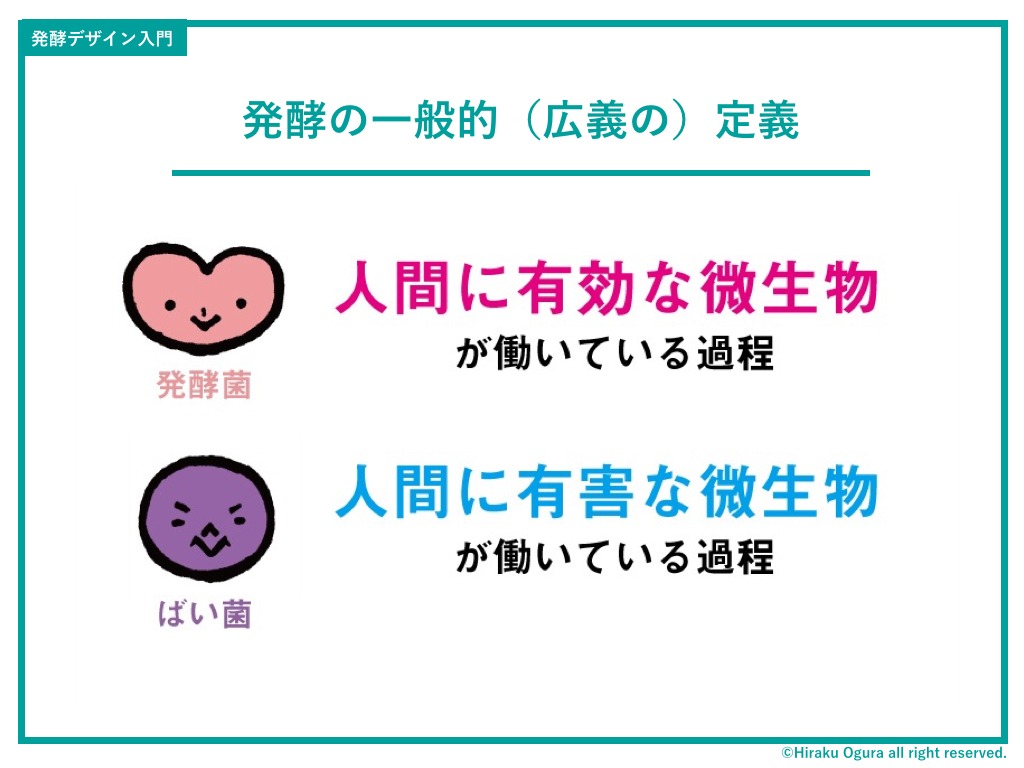

発酵デザイナー的「発酵の定義」。

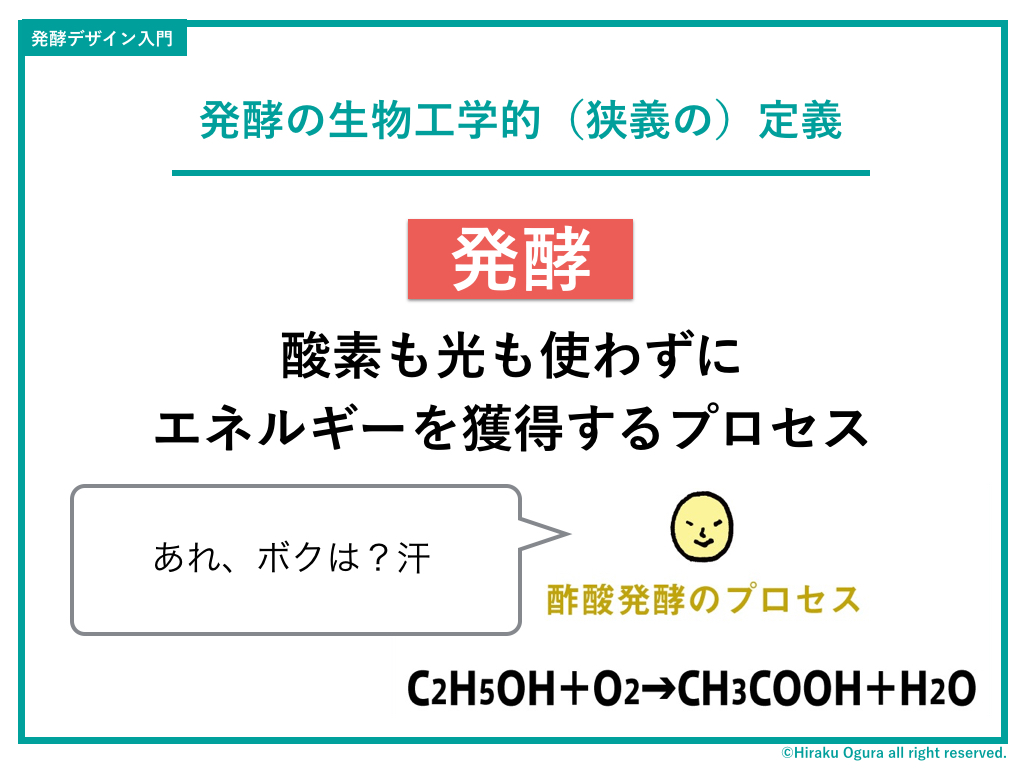

これは理系のひとじゃなくても普遍的にわかる広義の発酵。でも実は生物学的な、狭義の発酵の定義がある。それはなにかというと…

「酸素も光も使わずにエネルギーを獲得するプロセス」が生物学的な発酵。

こんなことを知っていても合コンではモテないが、生命プロセスを解き明かすうえでは大事な定義。ちなみに酢酸菌(お酢をつくる)の発酵は、酸素が必要なので厳密にいうと発酵ではなかったりする。

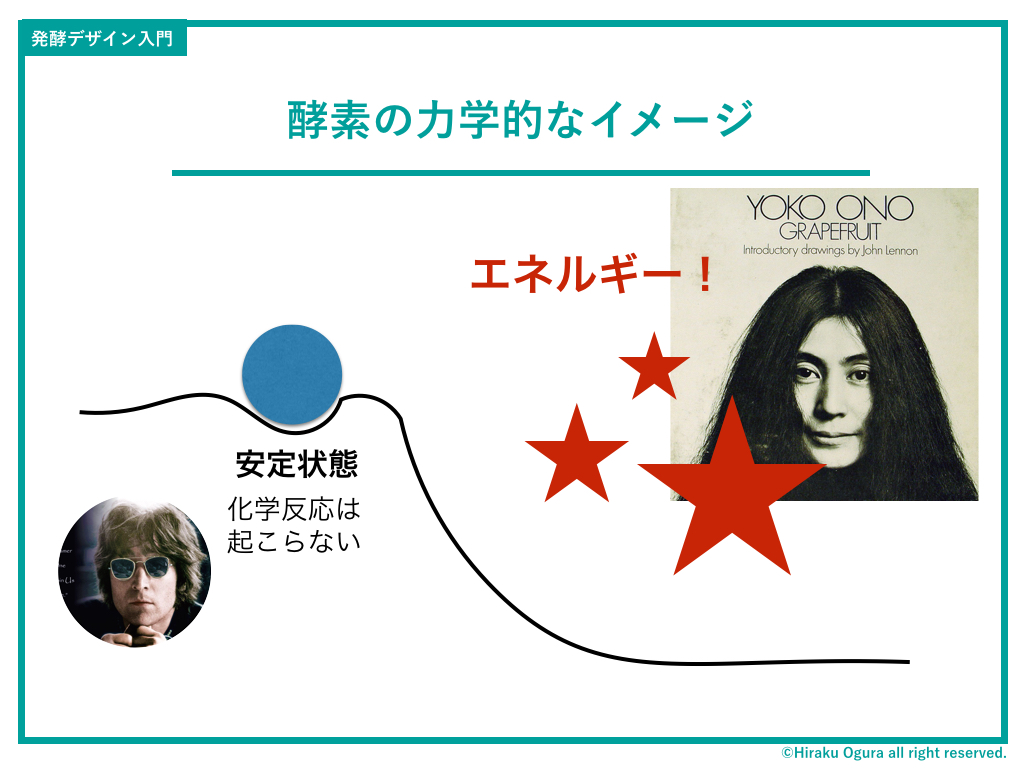

生物がエネルギーをつくり出すときの「媒介」となるのが酵素。生物は色んな種類の酵素を出して化学作用を引き起こし、エネルギーを得たり自分の身を守っている。そんな酵素の基本的な定義がこれ。

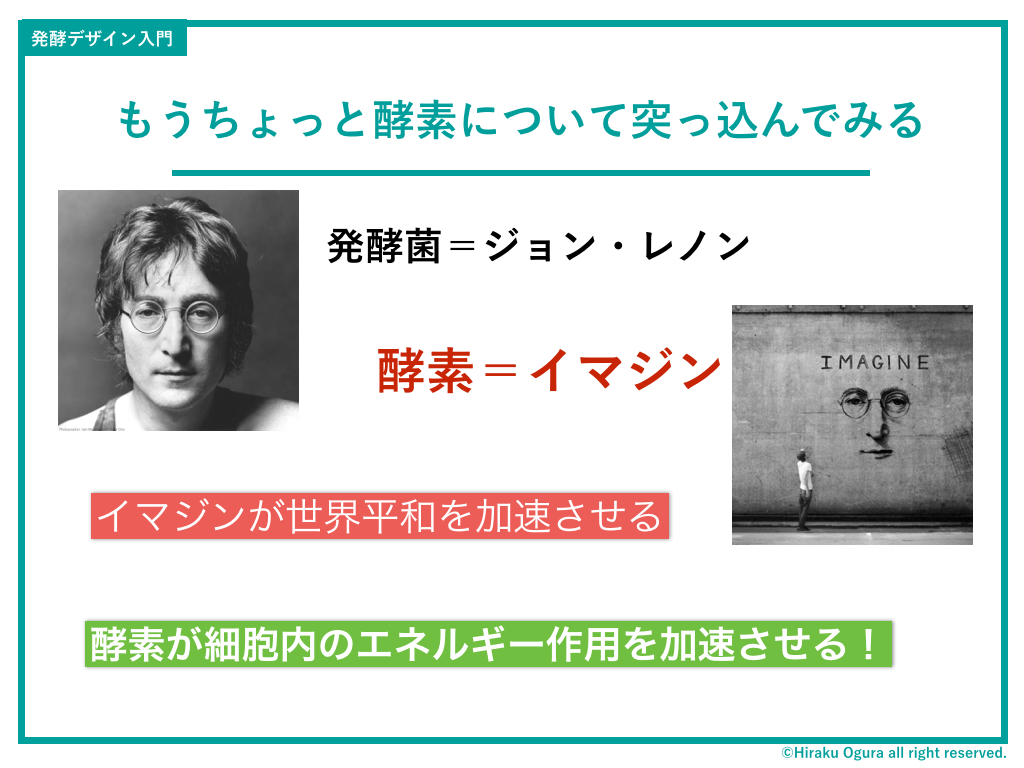

よく「発酵菌と酵素は何が違うんですか?」と聞かれるが、答えはこれ。

菌をジョンだとすると、酵素はイマジン。ジョンは死んだが、イマジンは歌い継がれる。

発酵の「酵」の字は酵素の「酵」。発酵菌がいなくても酵素があれば物質は分解され、美味しいものが作り出される。

この酵素、単に発酵にとって大事なだけではなく、地球環境にとっても人間の健康においてもめちゃくちゃ重要な存在だったりする。要はタンパク質なのだが、普通のタンパク質と全然違う。全然売れないストリートミュージシャンがつくったダサい曲と、何億人かが口ずさむ名曲イマジンが同じ音楽でも全然違うように。

酵素の力学的イメージ(ほんとはアニメなのだが割愛)。

ふだん安定状態にある物質を押して崖の下に突き落とし、落下というエネルギー(ヨーコ)を引き起こす。

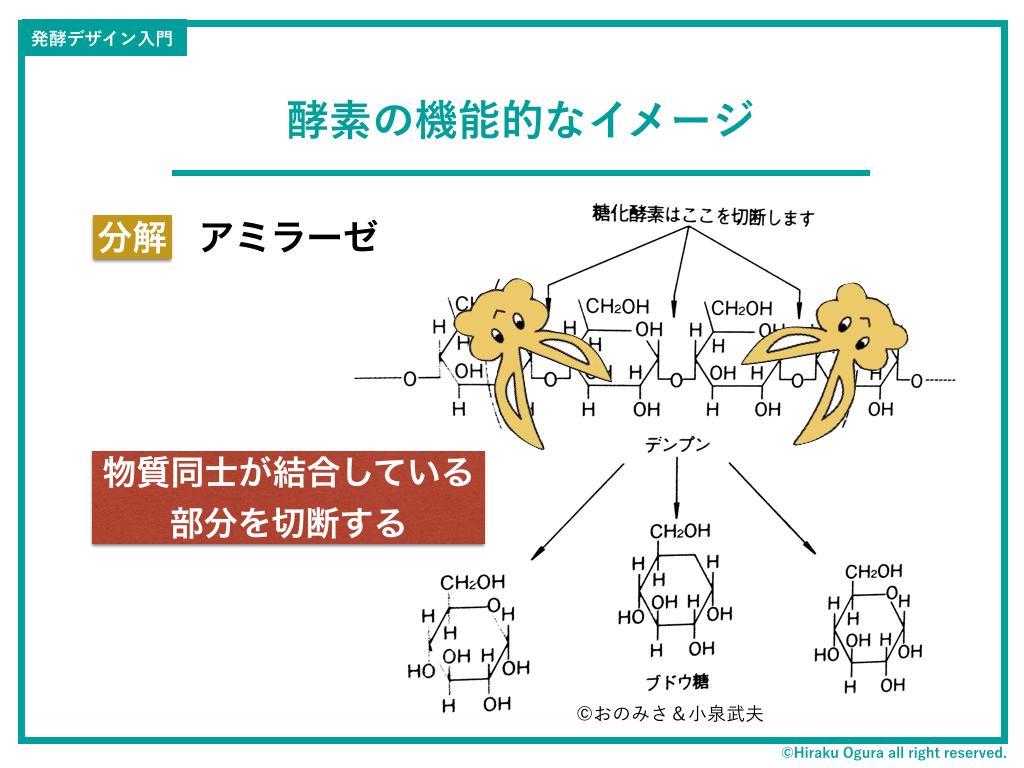

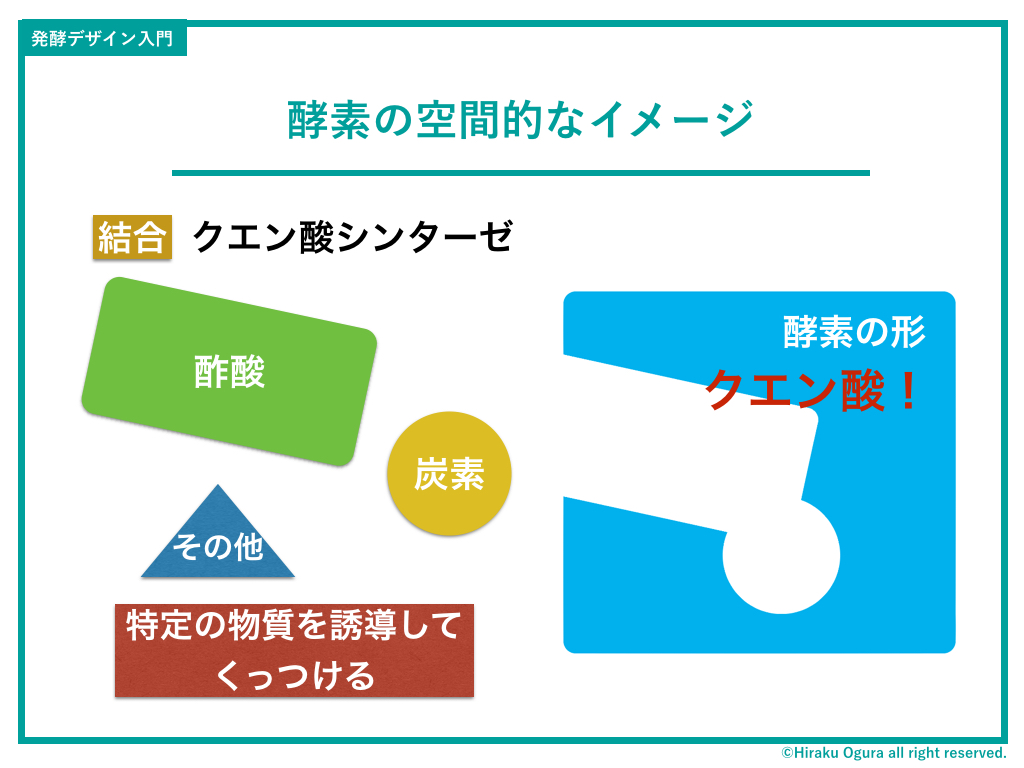

次に機能的なイメージ。

麹菌の持つアミラーゼという酵素の正体は、鎖状に連なっているデンプンの連結部分をハサミのように切って、グルコース(ブドウ糖)に分解する。このように酵素は分子構造を変えてしまう。

最後に空間的なイメージ。酵素は特定の物質をくっつけて別の物質に組み替える「鋳型」のような機能も果たす(これも夜なべにしてつくったアニメなんだけど割愛。詳しく知りたい人は講座に来るべし)。

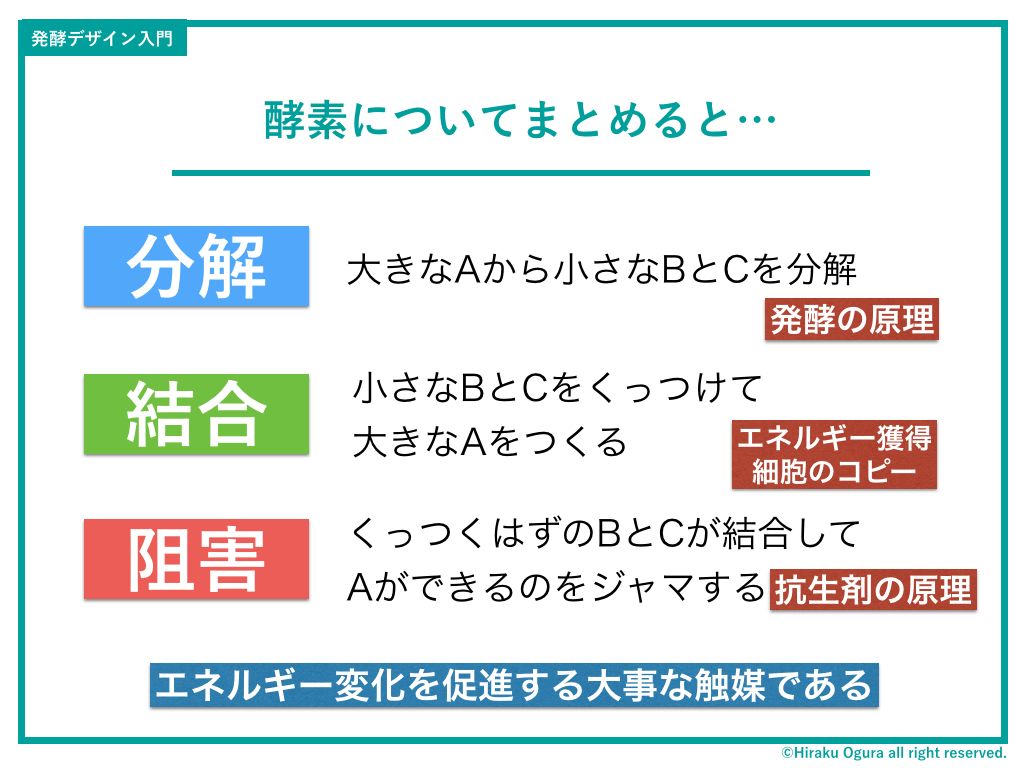

酵素の機能をめちゃ乱暴にまとめるとこんな感じ(ほんとはもっと色々ある)。

発酵において大事なのは「分解」。食材に含まれる物質を分解して美味しいものをたくさん分解する。一方、細胞をコピーするとかの代謝活動に重要な役割を果たすのが「結合」。DNAをコピーする時もこの酵素が大活躍する。最後にある代謝活動をジャマする「阻害」。

人間の身体は複雑なので、特定の細胞が無制限にコピーされないように抑制する酵素が働いている。その「ブレーキ(阻害酵素)」がバグると「がん細胞」になる。

このセクションをまとめると、こんな感じ。

・生命の基本単位は細胞

・細胞はエネルギーを作ったり使ったりして代謝をしている

・代謝は酵素という触媒を使って行われる

ということ。これが地球上の全ての生物に当てはまる基本原理なのだぜ。

生物の見取り図

Day3の最後は、微生物の分類図について。

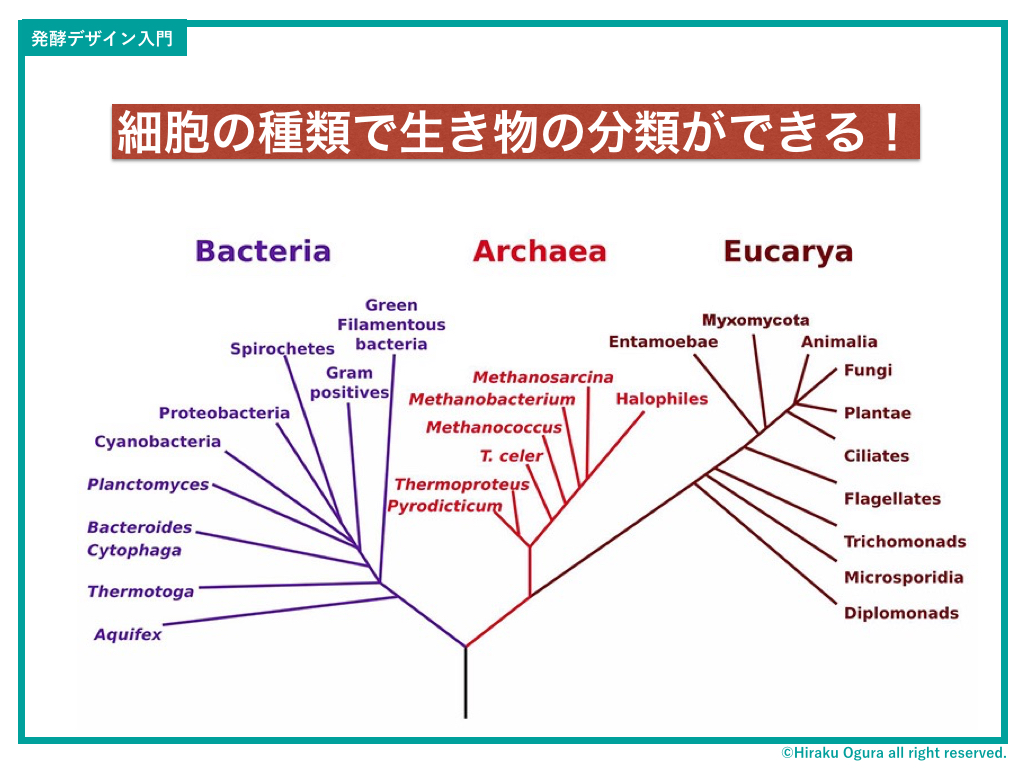

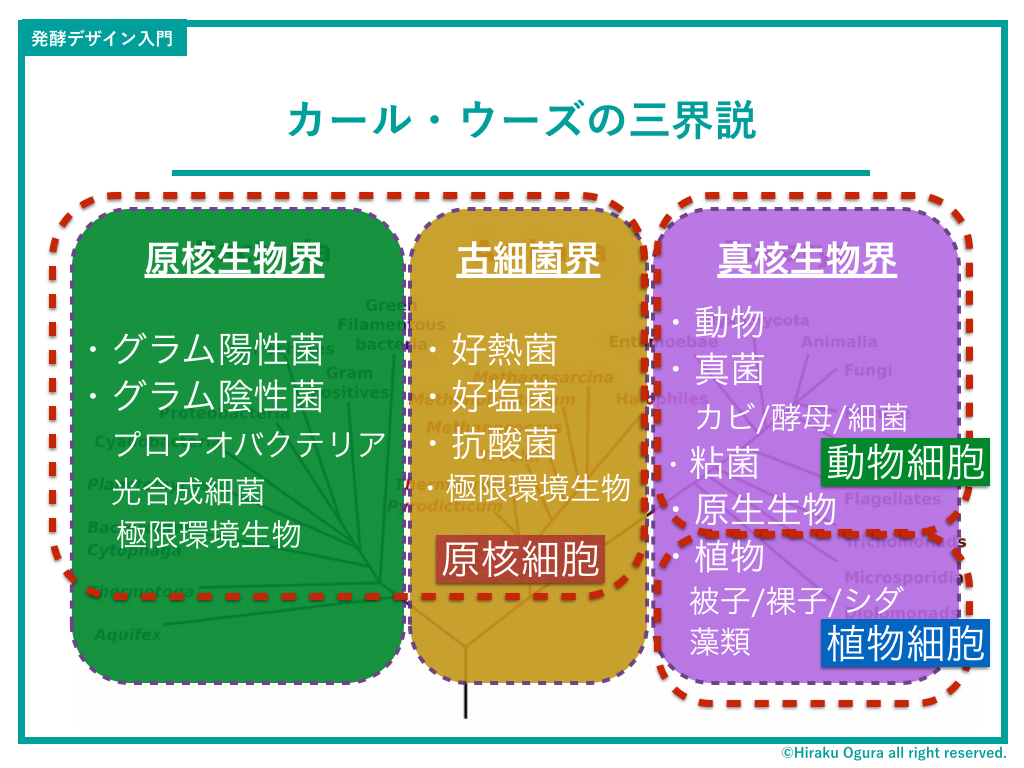

僕の講座で必ず出てくる「生物の系統図 by カール・ウーズさん」。

地球上の生物を遺伝子や細胞の構造に従って23系統に分類したもので、目に見える生き物は「Animalia(動物)」と「plantae(植物)」の2つだけ。後は21系統はほぼ全て「微生物」なのであるよ。さて素人にはさっっっっぱりよくわからないこの系統図、前半に学んだ知識を動員するともうちょいちゃんと読み込むことができる。

ざっくり言うとこのような感じになる。真ん中の「古細菌界」は、地球の創成期に生まれた生物の末裔であると言われているが、なんせ未開拓すぎてよくわからない。汗

真核生物と原核生物に分けていくと、

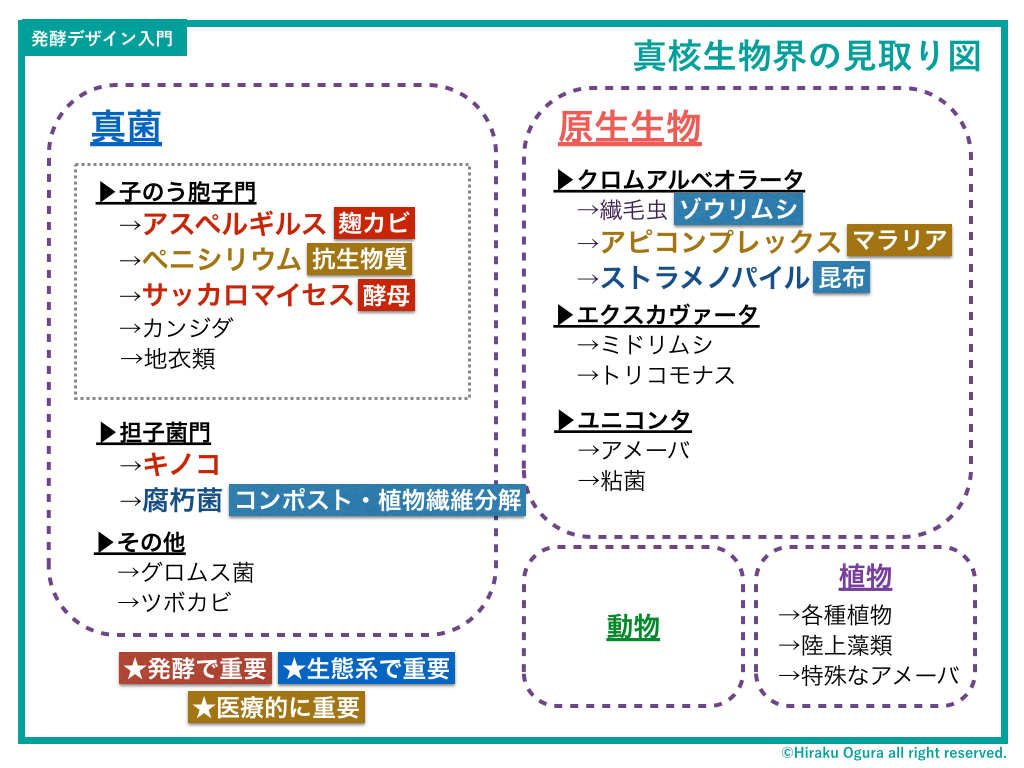

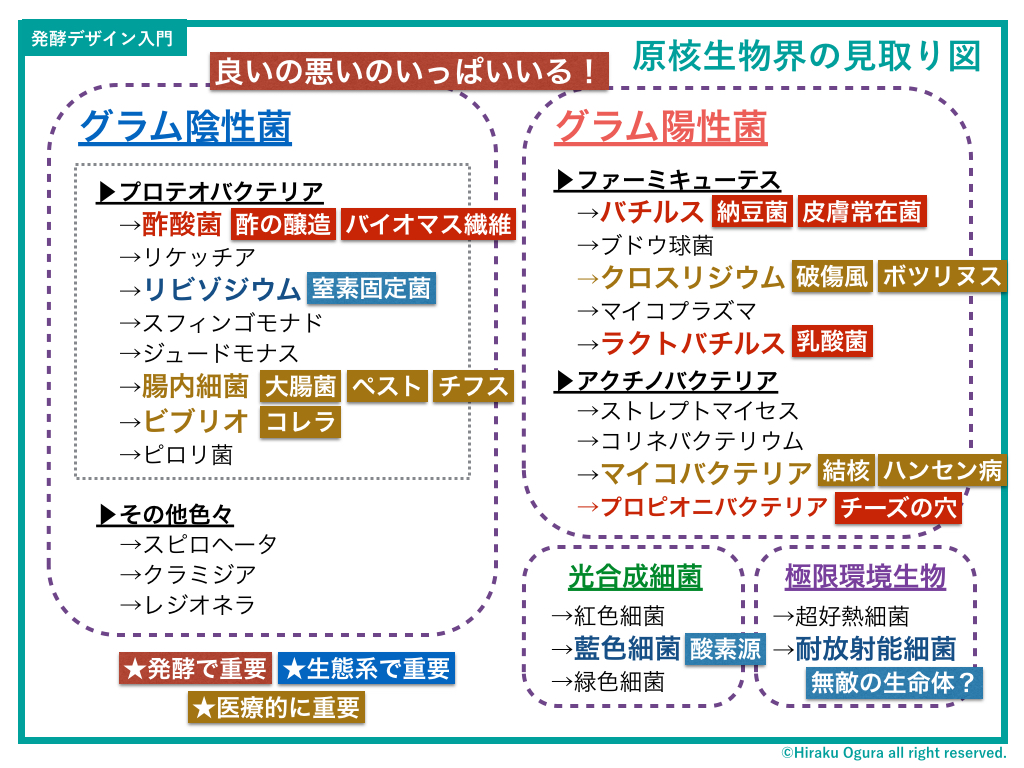

まず原核生物界の見取り図(全部網羅するとスゴいことになるので乱暴にまとめてある)。

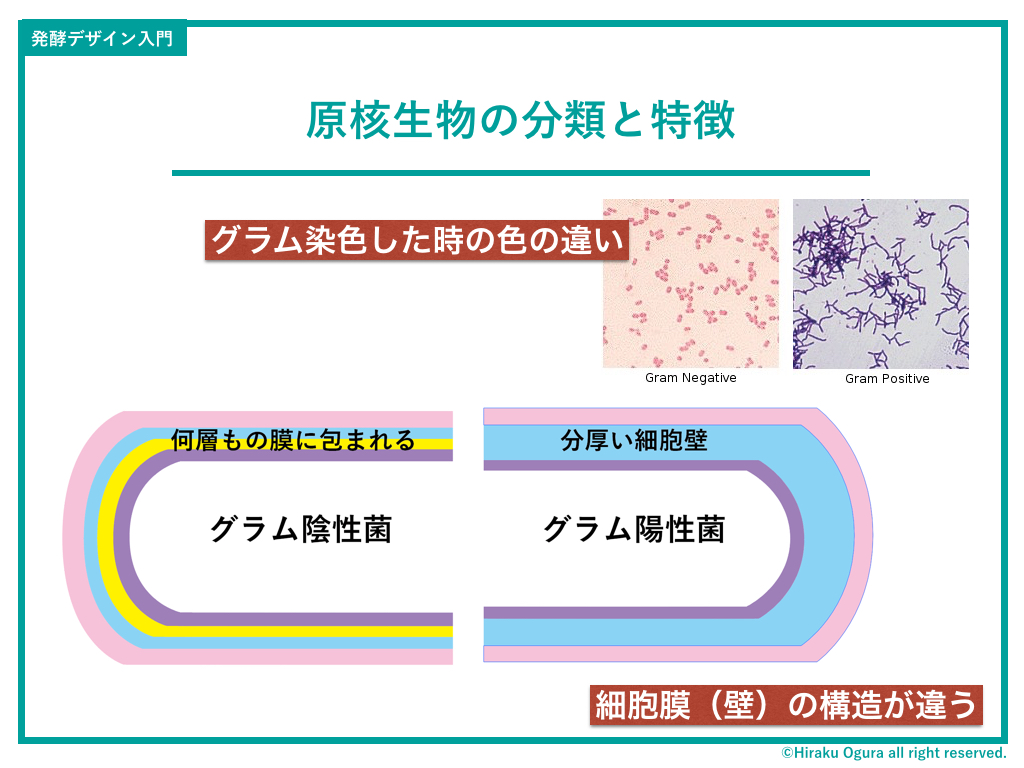

大きくグラム陰性と陽性に別れるが、この区別は近代医学の発達においてめちゃ重要だった(という話も講座ではしたのだけど、ブログでは割愛)。

次に真核生物界の見取り図。なんと菌も動物も植物も昆布もおんなじ区分なのであるよ。

ちなみに僕の専門の麹菌は「真菌」界の「子のう胞子」門の「アスペルギルス」属というジャンルに位置している、高度に進化した生物。

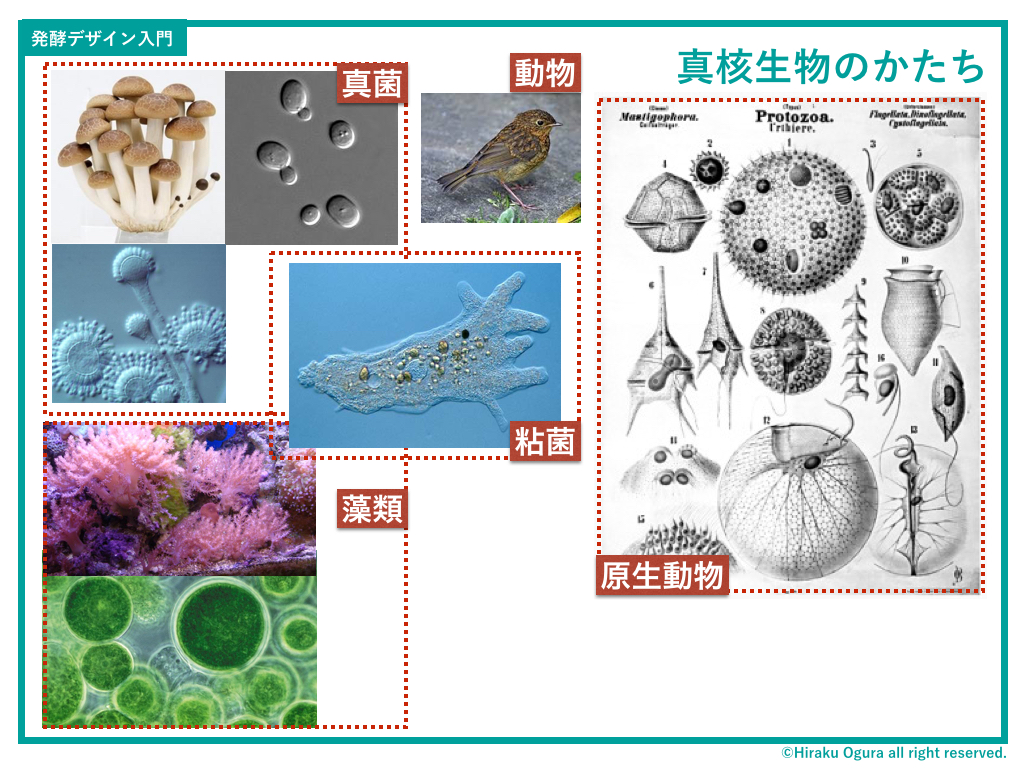

真核生物界は目に見えないヤツから鯨みたいにデカいヤツまで多士済々。

目に見えないカビやアメーバなどは未開拓で、未知の種族が死ぬほどいるらしい。

…というところでDay3はおしまい。

次回Day4は今回の知識をベースに「微生物と生態系の関わり」について見ていきます。

前回と打って変わって「DIYサイエンティストの集まり」みたいな様相になりました。

次回はさらに過激にバイオテクノロジーに真髄に迫っていくぜ…!