甲州ワインのニュージェネレーション!ソトコト10月号の特集記事に寄稿しました

ソーシャル&エコマガジン『ソトコト』で絶賛連載中の「発酵文化人類学」の特集出張版!

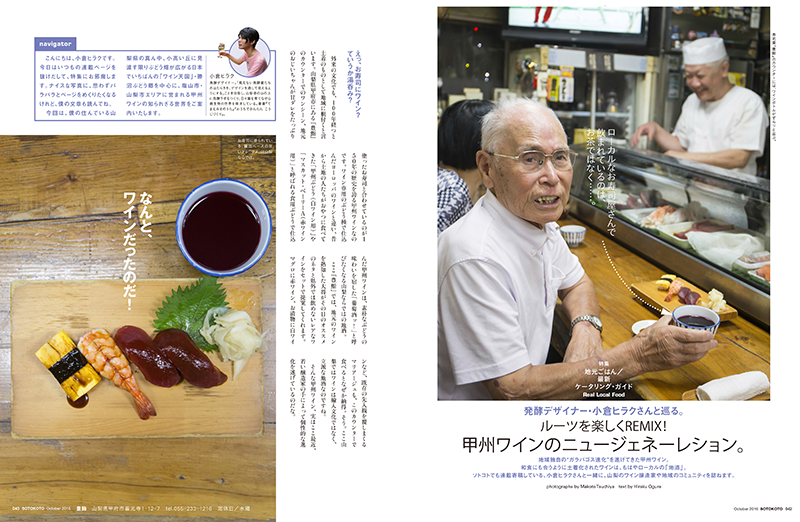

こないだ発売されたソトコト10月号誌上にて「甲州ワインのニュージェネレーション」と称して僕のホームである山梨のワイン事情をレポートしております。

誌上では書ききれなかったことの補足もかねて、改めて甲州ワインの紹介をば。

今、甲州ワインの新世代が面白い!

僕の住んでいる山梨県中部は、日本で一番のワインの生産地(勝沼・塩山〜山梨市あたり)。

明治はじめから「甲州ぶどう」と呼ばれる在来ぶどうを使って、農家たちが「葡萄酒」を醸造してきました。

それから150年たち、ローカル葡萄酒の文化は廃れることなく、というか超ハイブリッドになって継承され、2010年代を迎えてとってもユニークな新世代が登場してきました。

今回ソトコト誌上で紹介したのは、勝沼のマルサン葡萄酒の若尾くんと、山梨市のソレイユワインの鈴木夫妻。どちらも山梨に引っ越してきてずっと仲良くしてもらっていて、季節の折々にワインづくりの現場を見せてもらってきました。

お酒でいうと、僕の専門は日本酒(←麹を使ってるからね)。

専門である日本酒とワインを比べてみると、ワインは圧倒的に「ウソをつけないお酒」であると言えます。

というのもだな。

ワインって、ぶどう汁が酵母菌によってブクブクと発酵してできる「超シンプル発酵」によって作られるので、醸造過程で人間が関与できる部分が日本酒やビールとくらべてものすごく少ない。しかも、日本酒やビールの原料である米や麦の穀物と違って、ぶどうは保存がきかないからワイナリーはなるべく目の届く範囲のローカルかつフレッシュなぶどうを使わなければいけない。

それは何を意味するのか?

土地とぶどうの特性がダイレクトにあらわれる、ということなのね。

こいつをさらに言い換えると「土地の個性=ワインの個性」ということになる。

ワインはローカルだからこそ楽しい

魚介以外は何でも美味しいものが揃う山梨の食。和洋どっちもイケてるぜ!

ヒッジョーに素朴かつ原始的に醸されてきた甲州ワインは、高度経済成長期以降、モダンなフランスやイタリアの醸造法を取り入れ、飲みごたえのあるワインにバージョンアップした。

さらにここ数年の新世代は「ヨーロッパの模倣ではなく、山梨らしいワインをつくろう」という気概で、土地の特性に見合った、かつローカルなぶどうを使って他の国と全く違うユニークなワインをつくった(ヨーロッパから遊びに来た僕の友だちも「なかなかやるじゃないか」とご満悦でした)。

醸造家の腕によってローカリティの制限を外せる日本酒やビールと違い、ワインはどこまでも「土地の縛り」から逃げられない(そこから逃げると美味しくないワインになる)。

だからワインは面白い。

味に多様性が生まれるし、ほんとに美味しいワインはそこに行かないと飲めないから旅する動悸になる。でもってそこの郷土料理と一緒に飲むワインが格別なのさ。

ソトコト誌上では、おなじみ五味兄妹も登場して甲州ワインの食べ合わせも紹介してくれています。山梨のコミュニティ、そして甲州ワインの今を知りたい人は本屋さんへGO!