【ヨーロッパ街歩き】ボローニャをデザイナー視点で歩いてみる

ヒラク@ヨーロッパ滞在中です。パリショックを一旦抜けだして、平常運転に戻ります。

さて、イタリア、ボローニャの続き。

今回はデザイナー視点も交えて街歩きの様子をお届けします。

前編はこちらから:【ヨーロッパ街歩き】ボローニャを高速早回しで歩いてみました。

「ベタなくらいトラディショナル」が気持ちいい

ボローニャを歩いていてまず感じたのはコレ。

中世から変わらない(たぶん変えない努力をいっぱいしている)赤レンガの町並み、路地に開けるマーケット、ワインやハムのお店の佇まい…。

「どうだ!コレが俺たちの伝統だ!」という自信に満ち溢れた雰囲気が気持ちいい。

14世紀頃から変わらない町並み。360℃でこの景観が広がる。

僕が滞在していたホテル。アパレルのアトリエの一角を間貸しするという謎のシチュエーション。可愛くて気持ちいい部屋でした。

例えば日本だと「これぞトラディショナル!」というものをそのまま表現するのをためらってしまったりする。「伝統的なものを今風にアレンジ」とか「一周回って伝統的なのがいいよね」みたいに「一拍置く感じ」があるが、ボローニャ及びエミリア・ロマーニャ州ではマジで「何周回ろうがオレ達はオレ達だ!」的な気概がスゴい。

何につけてもエクスキューズを付けなければいけない文化から来たヒラクには、これは大変に気持ちいい。

「やっぱイタリアといえば食だよね」を検証

旧市街の路地にある八百屋さん。キノコがいっぱい。

ボローニャ名物のハムとソーセージ。エミリア・ロマーニャ州には他にもハム・ソーセージの名産地があり(パルマとか)、各街でスタイルが違うそう。そして他の街のスタイルはマネしないそうです。期待を裏切らない郷土愛っぷり…!

木のお盆いっぱいに盛られて出てくるボローニャの生ハム。

ボローニャの美意識は「とにかく大盛り!」的な見せ方。

カプレーゼを頼むと、モッツァレラチーズが寄せ豆腐みたいなボリュームで出てきます。バルサミコ酢をかけて食べたりするんだけど、そうするとますます豆腐っぽい。

魚屋さんもあります。やはりイワシがいっぱい並んでました。ここでも期待を裏切らねえ…!

ラテン語圏全体に見られる「魚のモザイクタイル壁」。日本でいうところの「銭湯のモザイク竜宮城」みたいなヤツか。

ちょうどチョコレートEXPOが開かれていました。みんな甘いもの大好きらしいです(おじちゃんがむしゃむしゃチョコ食べている)。ブースの見せ方もよくデザインされていてカワイイ。

夜11時頃のホテル近辺。夜10時以降からようやく盛り上がるらしい。

なんとなく頼んだワインが、笑っちゃうぐらい美味しい。

ボローニャの郷土料理は基本的に「肉、チーム、クリーム!」なので、赤ワインをあわせることが多い。こってりした料理と相性がいいのは、日本で一般的な酸味のあるものより、濃醇で丸みのあるもの。ただ、ボルドーのワインと違うのは「飲み口がけっこうパンチある」というところで、これも郷土料理とバランスを取るための進化なのだと思われる。

タルマーリーの格さんから「最近のイタリアのクラフトビールは美味い」と聞いていたので、地元のビールにもトライ。バーテンの人いわく、ここ数年クラフトビールがムーブメント化しているとのこと。このビールの味ですが、ラガー的なキレよりもどっしりした飲み口を優先してデザインされている。地元のハムやソーセージによく合います。

デザイナー視点で気になったこと

どんな車が走っているか見てみたら、一番多かったのはなんとトヨタ。次にフォルクスワーゲン。国産車で一番多かったのはダントツFIAT。後はLanciaというメーカーもよく見ました(日本でいる軽自動車メーカーみたいな感じで、廉価な車を売っている)。ちなみにフェラーリやマセラッティなどの超高級車もこのエミリア・ロマーニャ州が本拠地。

DHLの車もFIAT。好みのデザイン。

昔ながらの細い路地が多いので、smartもよく見ました。ちなみになぜバンパーがボロボロなのかというと…

超高密度の縦列駐車が原因。幅が狭すぎる場合は、バンパーを押して出る。中世の町並みを守るために、車の外観が犠牲になるアーキテクチャ。日本だと逆かもしれない…。

おもちゃ屋さんのショーウィンドウ。「なんか色が日本と違ってキレイだな〜」という声が聞こえてきそうですが、それは「色の規格」が違うから。

日本では大日本インキの開発した「DIC」という規格がベースになってプロダクトや印刷物の色がデザインされますが、ヨーロッパの場合は「PANTONE」という規格が標準。DICよりも発色が鮮やかな印象があります(なので、使いこなすのに色彩センスが必要)。

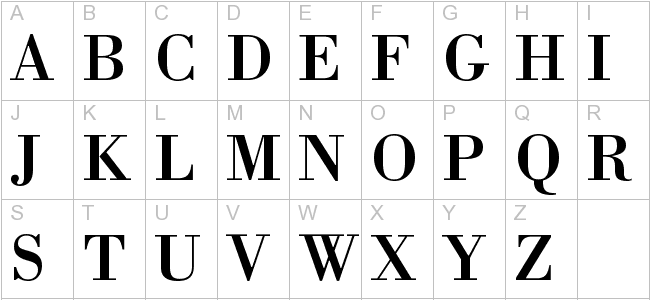

あとはやっぱり文字のデザインだよね。これはおもちゃ屋さんの看板なのだけれど、この書体こそが The イタリア。bodoniという書体。

縦にシュッと長く、横線が細いセリフ体(←装飾のある書体)。

最近の日本のデザインのトレンドも「縦に長くてシャープ」という傾向があるので、フランスのgaramond書体とかより今どきっぽく見えます。

郷土菓子のパッケージ。

文字の収まりがいい。この文字を肴にお酒飲める。

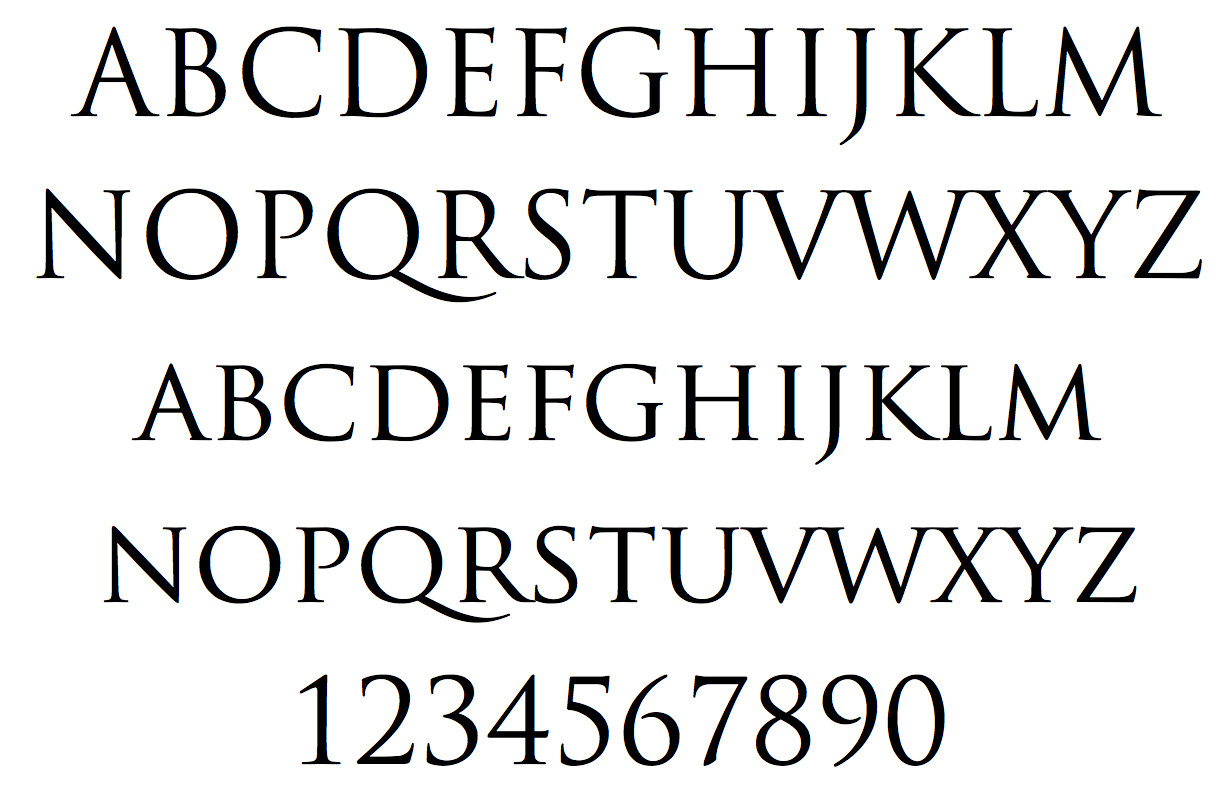

こちらは中世以前のローマ書体がベースになった Trajan書体。

海外の古代戦記物映画のタイトルによく使われます。ちなみに小文字はなくて大文字のみ。この「A」とか「J」とかは持って振り回したら凶器になるレベルでシャープ。

最後にほんとニッチで申し訳ないんだけど、電線のデザインが気になった。

ナイスな景観を支える「電柱を使わない配線」。建物と建物のあいだに細ーくピアノ線みたいに張り巡らされています。線が混線したり束ねられたりせずにシャープに配線されている。その華奢さで停電が起きないかと心配になりますが、どうなんでしょう…汗

ということで、次回イギリス、トットネス編に続きまーす。